À Madagascar, l’urgence alimentaire est une réalité. Alors que près de 70 % du territoire est classé comme terres agricoles, on pourrait croire que l’île dispose des ressources suffisantes pour nourrir sa population. Pourtant, à peine 5,2 % de ces terres sont véritablement cultivées, car l’autre partie est utilisée en pâturage. Résultat : près de 40 % des Malgaches vivent aujourd’hui en situation d’insécurité alimentaire.

Sur les Hauts Plateaux de Madagascar, cette réalité prend la forme d’un paradoxe : des terres rouges, souvent perçues comme stériles, abandonnées ou réduites à des cultures de subsistance, alors même qu’elles recèlent un potentiel de production encore inexploité.

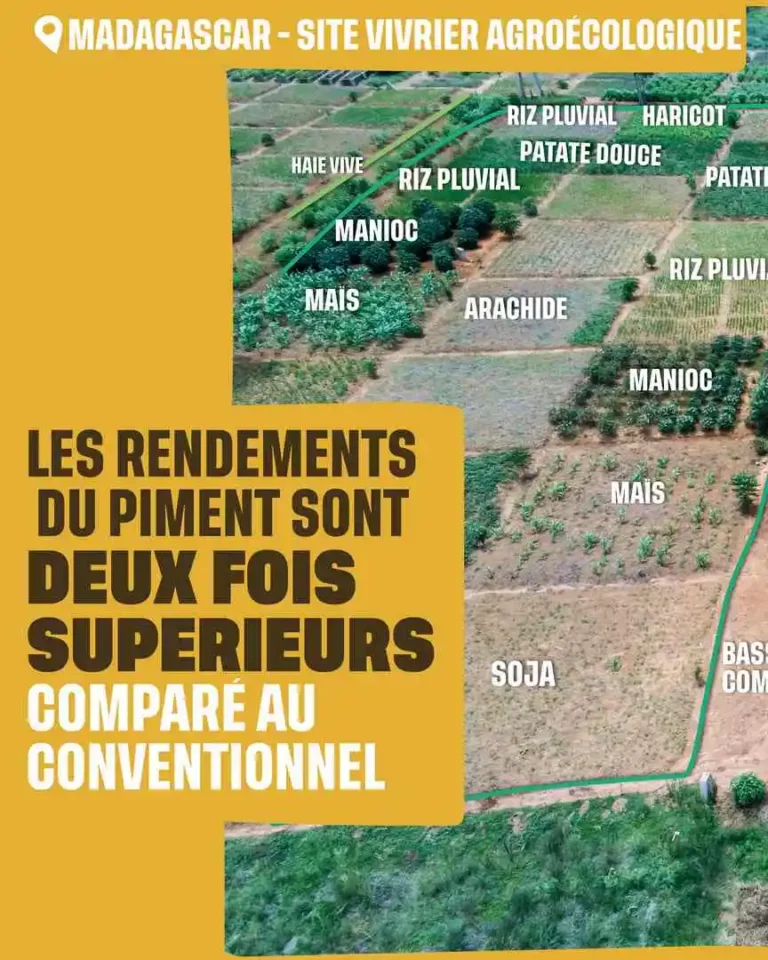

Pour renverser cette tendance que nous avons implanté à Ibity, au cœur de la région Vakinankaratra, un site vitrine agroécologie appliqué à la culture vivrière qui permet d’un côté de conserver le sol à travers les techniques de rotation culturale, de paillage et de la couverture vivante du sol. Le sol peut être cultivé toute l’année sans être épuisé.

Implanté sur un terrain initialement en jachère, le site vitrine d’Ibity a été conçu comme un espace pilote de démonstration. Il combine cultures maraîchères, vivrières, rizicoles, biopesticides et agroforesterie. Chaque espace est pensé pour illustrer une technique, expérimenter une variété, ajuster une méthode. Les rotations culturales, l’utilisation de composts liquides et solides, les paillages végétaux, l’introduction d’arbres fruitiers en agroforesterie, ou encore la mise en place de haies vives sont autant d’éléments testés, mesurés et documentés. Toutes ces données nous permettent d’affiner nos pratiques.

Le modèle agricole conventionnel peut avoir ses limites, particulièrement sur des terrains comme sur les Hauts Plateaux. La pluviométrie, avec un écart de 775 mm à la normale, le gel hivernal inhabituel et la rareté de l’eau, ont fortement impacté les rendements de nombreuses exploitations. Dans ce contexte, le site vitrine a servi de laboratoire pour tester des techniques résilientes face à ces aléas.

L’un des impacts les plus significatifs du site vitrine d’Ibity réside dans l’amélioration de la diversité alimentaire des familles agricoles. En introduisant une large palette de cultures, parfois inédites pour les exploitants de la région comme le brocoli, la betterave ou encore la carotte, le projet vise à enrichir la composition des repas et à renforcer l’apport nutritionnel quotidien. Cette pluralité alimentaire contribue directement à une meilleure santé des populations, en sortant d’un régime souvent centré sur le riz et les féculents, pour inclure davantage de légumes feuilles, de légumineuses et de racines.

Les effets ne se sonts pas fait attendre : à la suite de plusieurs visites organisées sur la parcelle, notamment celle du 11 avril et du 4 juin 2024, des producteurs accompagnés ont commencé à intégrer de nouvelles semences dans leurs propres champs, avec un enthousiame particulier pour la culture de la carotte.

Toutes cultures que nous introduisons répondent à la demande du marché. Cependant, les prix varient avec la saison. Les cultures les plus chères sont le brocoli et la betterave, car elles sont plus difficiles à produire.

Les cultures les plus courantes sont la brède, le chou, le poireau, l’oignon, le petit pois (en hiver), les cucurbitacées comme la courgette et le concombre. On trouve parfois de l’aubergine, du persil, de la betterave les lundis, sur le marché à Ibity.

Malgré des conditions climatiques défavorables, plusieurs cultures ont démontré des performances dès leur première année de conversion agroécologique.

C’est notamment le cas du piment, dont les rendements ont été deux fois supérieurs aux références conventionnelles.

La carotte, le chou, le poivron, la salade, les variétés locales de riz (172 et 186) et certains haricots rivalisent avec les rendements de référence en culture conventionnelle.

Si notre site démontre de réelles avancées, ce n’est pas pour autant que nous ne rencontrons pas de difficultés. La qualité irrégulière des semences (notamment pour l’oignon, le persil, ou l’arachide), les coûts initiaux liés à l’achat de lombricompost, ou encore la gestion de l’irrigation en saison sèche constituent des freins à lever pour généraliser cette pratique. Certains rendements restent inférieurs aux références en agriculture conventionnelle, notamment lors de cette première année de transition agroécologique. Néanmoins, il est important de noter que la pratique agroécologique améliore le sol au fil du temps. De ce fait, les rendements s’accroissent et les plantes deviennent de plus en plus résistantes aux maladies et aux ravageurs.

L’un des enjeux majeurs pour le futur, est l’autonomisation complète du site en matière de fertilisation (via la multiplication des lombricompostières), le renforcement des pratiques d’association culturale pour lutter contre les ravageurs, et la production locale de semences certifiées.

La vocation du site ne s’arrête pas à la production. Il est d’abord un outil de pédagogie et de diffusion, pensé pour encourager la transition agricole des exploitations locales. Depuis sa mise en place, il a accueilli 41 Exploitants Agricoles Familiaux (EAF). Nous avons accueilli 115 étudiants issus d’écoles agricoles, ainsi que 45 ouvriers et partenaires techniques. Les visiteurs y découvrent non seulement des nouvelles techniques, mais surtout des itinéraires de culture adaptés aux réalités locales.

Le site vitrine de Cœur de Forêt Madagascar démontre qu’une autre agriculture est non seulement possible. En s’appuyant sur les logiques de circuit fermé, sur la diversité des espèces cultivées et sur la valorisation des ressources locales, il contribue à construire un modèle de souveraineté alimentaire fondé sur la résilience écologique et économique.

À terme, nous avons pour objectif de : multiplier ces vitrines dans des territoires accessibles, afin de former, accompagner les agriculteurs. Car l’agroécologie, loin d’être un simple ensemble de techniques, est une démarche systémique, qui réconcilie l’humain avec la terre, la production avec la préservation et l’urgence avec la résilience.

Pour que notre projet puisse se pérenniser, pour nourrir des générations de familles, nous avons besoin de votre aide. Soutenez notre campagne, protégez l’humain et la forêt.